お給料から引かれてる社会保険料、

高すぎるんだけど、なんなのアレ…

確かに社会保険料高いですよね💦

でも、世界に誇れる神制度ばかりなんですよ!

嘘だよ…

何の恩恵にもあずかってないし…

雇用保険は、会社を継続するための給付金や、

求職者になった際の補償がとっても手厚いんですよ!

会社員の方は、払うべき社会保険料や税金をお給料から天引きされているので、何にどれだけ引かれているか、また、それが自分にどのように役に立つかご存じない方が多いですね💦

この記事では、その中でも、雇用保険にスポットを当てて、どんな制度があるのか、どのようにしたら取りこぼし無く恩恵にあずかれるのか…を、できるだけ簡潔に説明しますね。

この記事はこんな人に向いています。

- 雇用保険っていったい何?

- 何のために引かれているかわからない

- 払ってるんだから、取り戻す方法を知りたい

- できれば引かれる額を少なくしたい

雇用保険とは

雇用保険は、その名のとおり「保険」です。

少し乱暴な言い方ですが、収入を得ている社会人であれば強制的に加入させられます💦

皆が一般的に「失業保険」と呼んでいるものは、正式には「雇用保険」と言います。

雇用保険は、労働者が失業したときや雇用継続困難となる事情が発生したときにお金を助けてくれる制度です。

有名なものとしては、一般的に「失業手当」と呼ばれる、失業中の生活を助けてくれる手当です。正式には「求職者給付」といいます。

実は、この雇用保険は「求職者給付」の他にも、様々な支援給付金があります。

保険の目的

雇用保険の目的は、労働者の「生活および雇用の安定」と「就職の促進」です。

休職者給付は、新たな職を得るまでの生活の支えになります。

また、再就職に向けたスキル獲得やキャリア形成のための教育訓練給付や、早期再就職を支援する就職促進給付などもあります。

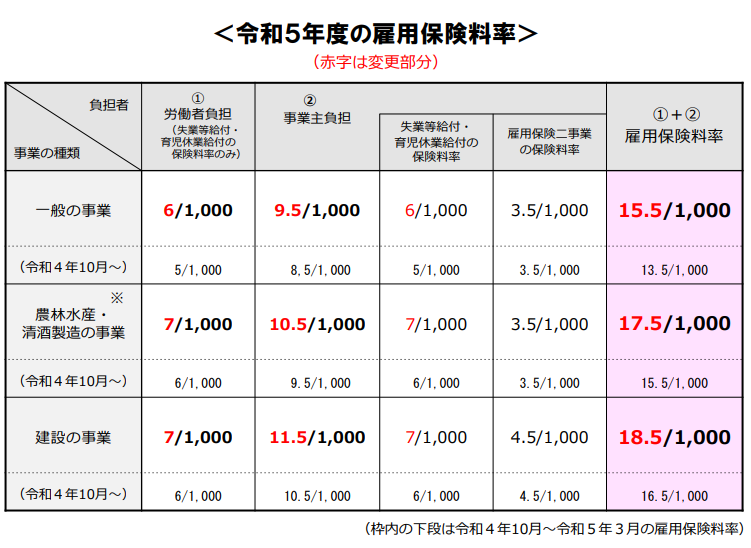

保険料

保険料の額は、被保険者の額面給与(賞与)に雇用保険料率を掛けた額となります。下図のとおり、会社の方がたくさん負担してくれています。

会社の方がたくさん払ってくれてるんだ!

保険料を取り戻す機会と方法

求職者給付

1.基本手当 ←💡重要

いわゆる一般的に「失業手当」と呼ばれているもので、被保険者が離職した際、失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されます。

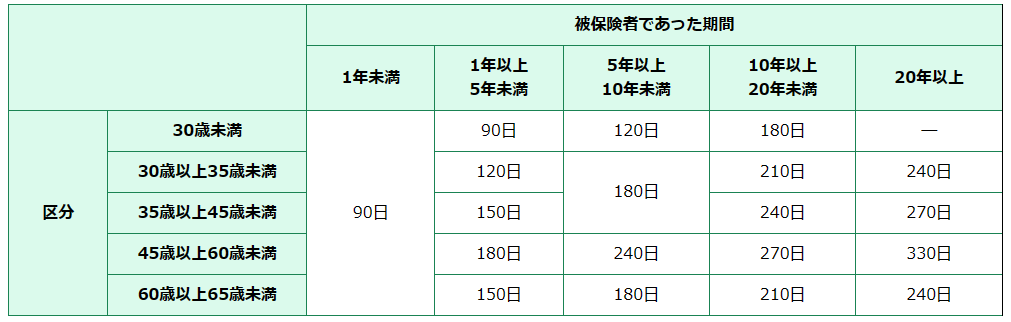

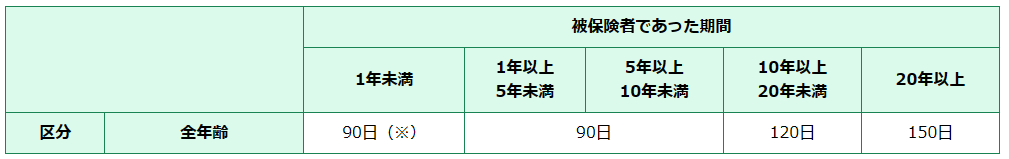

基本手当の支給を受けることができる日数は、離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。

支給期間に大きく影響する離職理由は、大きく分けて下記の4つです。超簡単に説明します。

- 特定受給資格者:倒産や解雇など、明らかに自分の都合でなく職を失った場合(いわゆる「会社都合」)

- 特定理由離職者:派遣等の雇止め、自身の心身や環境の変化によりどうしても継続して働けない場合

- 就職困難者:身体障害者、知的障害者、精神障害者、保護観察中の者など、就職が著しく困難な場合

- 1~3に当てはまらない

【基本手当の支給期間】

支給期間は下図のとおりです。

✅上記1.特定受給資格者と2.特定理由離職者の雇止めの場合

✅上記3.就職困難者

✅上のふたつに当てはまらない

ちなみに、図内の「被保険者であった期間」は、離職して1年以上経ったり、雇用保険の手当てを受け取ったりしたらリセットされます。

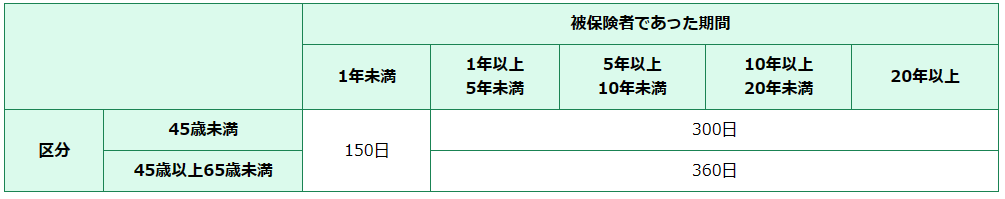

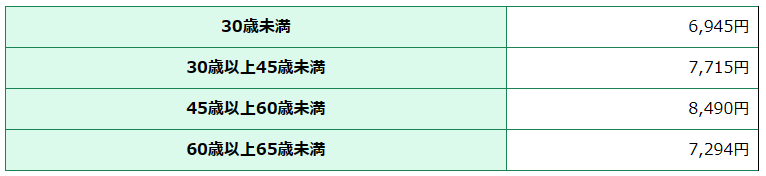

【基本手当の支給額】

雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。

基本手当日額は、離職した日の直前の6ヶ月のお給料の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっています。

基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりです。

よく、「失業保険は辞める前の給料が基準になるから、残業しまくった方が良いよ」というようなアドバイスを耳にしますが、残念ながら上限に引っかかるパターンもあります💦

例えば、40歳で年収400万円(うちボーナス100万円)の方の場合。

6ヶ月のお給料は150万円くらい、月収だと25万円くらいですね。

この方の場合、基本手当日額は5,500円くらいになります。

上限まではまだまだあるので、残業しまくっても問題ないでしょう。

もし、残業しまくって月10万円お給料が増えたとしても、基本手当日額は6,300円くらいですので、上限には引っかかりません。

では、どのくらい月収があると、基本手当日額の上限に引っかかるのでしょうか?

下記おおよその月収です。あ、色々引かれる前の額ですよ。

- 30歳未満:41万円くらい

- 30歳以上45歳未満:47万円くらい

- 45歳以上60歳未満:50万円くらい

- 60歳以上65歳未満:48万円くらい

【申請方法】

下記の必要書類を持参し、管轄のハローワークで手続きします。手続き自体はハローワークに従って行えば難しいものではありません。

📝持参する書類

- 離職票(1および2) ←会社から送付されます

- 写真(3cm×2.4cm) 2枚

- マイナンバーカード

マイナンバーカードを持っていない方は、 通知カード又は個人番号が記載された住民票の写しと運転免許証等顔写真付きの身分証明書 - 本人名義の通帳・印鑑

【基本手当給付までの流れ】

ハローワークで申請後、7日間の待機期間があります。この期間に副業やバイトなど労働をすると、その分受給が後ろ倒しになります。この7日間は労働をしてはいけません。

待機期間ののちに、ハローワークにて「雇用保険受給説明会」があります。ここで、基本手当金を受け取る流れが説明されます。

自己都合で退職された方は、ここから2ヶ月間の給付制限に入ります。

給付制限が明けた方、会社都合退職の方は、失業認定が行われ、認定されれば、基本手当の振り込みが行われます。失業認定は、4週間ごとに行われます。

【不正受給】

先述したように、雇用保険の目的は、労働者の生活および雇用の安定と就職の促進ですので、「働きたいけど職に就けていない」人に対して基本手当は給付されます。

ですので、次のような方は給付対象にはなりません。

- 働く気が無い方

- 出産育児のため働けない方

- 病気や怪我の治療中で働けない方

- 副業やアルバイトで一定以上の時間労働している方

不正受給すると3倍返しは本当です。不正受給はしないようにしましょう。

【出産育児する場合】

まず、産前6週間・産後8週間は、就業が禁止されていますので、この間は働けない期間となり、基本手当の受給資格はありません。

出産に関しては、健康保険の「11.出産育児一時金」「12.出産手当金」で給付金がもらえますので、出産の日以前42日から出産の翌日以後56日目までは、上記をいただきましょう。

その後の育児に関しては、お子さんが1歳未満の間は、後ほどご紹介する雇用保険の「14.育児休業給付金」が給付されます。

上記をいただいてから、雇用保険の求職者給付(基本手当)の手続きをすれば、取りっぱぐれなく給付金をいただけます。

ただし、育児中で働く気が無いのに求職者給付(基本手当)を受けると不正受給となりますので、注意してください。

ハローワークに申し出れば、通常受給期間は1年間ですが、最大4年間は受給期間を先延ばしにできます。

【病気や怪我で働けない場合】

病気や怪我で働けない場合も働けない状態であるため、求職者給付(基本手当)の受給資格はありません。

※ ここでいう病気には、うつや適応障害といった精神疾患も含まれます。

先ずは、健康保険の「10.傷病手当金」をいただきながら治療に専念してください。最大1年6ヶ月の給付が受けられます。

雇用保険分はハローワークに申請することで、基本手当をもらい始める時期を最長で3年間先延ばしできますので、上記の傷病手当金期間全て使い切った後からでも受給することができます。

焦らずに、しっかり治療をしてください!

【副業や投資などで収入がある場合】

よく、求職者給付(基本手当)を受給している間にこっそりバイトしたらバレるだのバレないだの論争がされますが、バレなくても不正受給になるのでやめましょう。

こっそりバイトしなくても、堂々とバイトすれば良いんです。

バイトした日は「就労した日」として正直に申告すれば、バイトした日の分は後ろに回され、ちゃんと受給できる日が来ます。

ちなみに、4時間以上働いた日が「就労した日」となり、4時間未満だと「お手伝い・内職」として扱われ、基本手当は支給されます。

なので、バイトするなら1日4時間未満に調整すると良いかもしれませんね。日数は1週間に3日以内にしておくのが良いようです。

ここで疑問に思うのは、上記のような時間の切り売りではない、ストック型の副業収入がある場合です。

こちらはまだ明確な基準が無いようで、各自治体のハローワークによるみたいですが、多くの場合、上記の時間切り売りに無理矢理当てはめて換算するようです。(さすがお役所…古いですね😅)

この際、労働時間は自分で何とでも調整できますが、収入金額に関しては意図せず高額になる場合もあるかと思います。この金額に関しては、基本手当の8割より多く稼ぐと支給されません。

副業収入の考え方について予め管轄のハローワークに確認しておいて、上手く調整できるなら調整した方が良いでしょう。

離職日の翌日以後に事業を開始等した方(事業を開始した方・事業に専念し始めた方・事業の準備に専念し始めた方)が事業を行っている期間等は、最大3年間受給期間に算入しない特例を申請できます。

要は、受給期間中にビジネスを始めた場合、申請しておけば、最大3年間は受給期間を先延ばしにできます。万が一、事業が上手くいかなかった場合の保険になりますね。

最後になりましたが、株やFXの投資で収入がある場合、労働で得た収入ではないため、いくら稼いでいても、基本手当は支給されます。

雇用保険と言えば、コレね!

2.技能習得手当

技能習得手当とは、受給資格者が再就職を促進するため、公共職業訓練等を受講する場合に、先述の1.基本手当とは別に受けられるものです。

技能習得手当には以下のとおり、受講手当と通所手当の二種類があります。

【受給できる金額】

・受講手当:500円/日(公共職業訓練等を受けた日のみ) 上限20,000円

・通所手当:公共職業訓練等を行う施設へ通所するための交通費 上限42,500円/月

【申請方法】

職業訓練がスタートしたら、1.基本手当受給の際の失業認定の日に「公共職業訓練等受講証明書」を「雇用保険受給資格者証」とともにハローワークに提出します。

3.寄宿手当

寄宿手当は、公共職業訓練等を受けるために、家族と別居して寄宿する場合に支給されます。

【受給できる金額】

月額10,700円です。

【申請方法】

・公共職業訓練等を受けることになったと:「公共職業訓練等受講届」及び「公共職業訓練等通所届」に受給資格者証を添えてハローワークに申請

・失業認定日:「公共職業訓練等受講証明書」に「受給資格者証」を添えて管轄のハローワークに提出

4.傷病手当

健康保険の傷病手当金とは別です。基本手当の受給資格があり、かつ基本手当の受給期間中に、病気や怪我で15日以上職業に就くことができない場合に基本手当の代わりに傷病手当を受け取ることができます。

傷病で働けない期間が30日を超える場合は、そのまま傷病手当を所定給付日数まで受給するか、傷病手当を受給せずに、基本手当の受給期間を最大離職日から4年以内であれば延長のどちらかを選択できます。

【受給できる金額】

基本手当と同額

【申請方法】

傷病手当支給申請書と受給資格書をハローワークに提出して傷病の認定を受けます。申請書は、主治医の証明も必要です。

失業前からの病気や怪我は対象外です。

失業状態になる前に健康保険の傷病手当金をもらっておきましょう。

5.高年齢求職者給付金

65歳以降は通常の求職者給付の基本手当を受けることはできません。その代わりに、高年齢求職者給付金があります。

【受給できる金額】

1.基本手当日額の29歳以下と同じ計算式で計算されます。

【受給期間】

雇用保険の被保険者であった期間が、1年未満は30日、1年以上は50日です。

【申請方法】

1.基本手当と同じです。

6.特例一時金

4か月以内の期間で雇用されるなど、一定の条件を満たす季節的に雇用される方は、連続して雇用保険に入り続けることが困難なため、1.基本手当の条件に該当しないため、その代わりとなる給付金です。

【受給できる金額】

1.基本手当日額と同じです。が、40日分を一括で受給します。

【受給期間】

6ヶ月間です。

【申請方法】

1.基本手当と同じです。

7.日雇労働求職者給付金

雇用保険における日雇い労働者とは、雇用期間の定めがなく日ごとに単発の仕事をしている人や、または雇用期間が30日以内の人を指します。

日雇い労働者は、雇用保険に入り続けることが困難なため、1.基本手当の条件に該当しないため、その代わりとなる給付金です。

日雇労働者の場合は一つの会社で働く期間が短く、日ごとに別の会社で働くケースもあることから、加入の手続きは労働者本人が行う必要があります。

雇用保険の適用事業所で日雇いで仕事を始めたら、速やかにハローワークへ行って手続きしましょう。

具体的な手続き内容については、ハローワークのお姉さんに訊いてくださいね。

【受給できる金額】

1日分の支給額(日額)は、失業(退職)月の直前2ヶ月間の、日雇手帳の印紙の種類と枚数によって決まります。つまり、2ヶ月間の勤務日数と日給が多いほど、支給額も大きくなるということです。

【申請方法】

受給期間や受給条件は、日雇労働求職者給付金の受給者の中でも条件によって異なってきます。

詳しくは管轄のハローワークで申請時に一緒に訊いておくといいでしょう。

就職促進給付

雇用保険の給付は、皆さんがよく知っている「求職者給付(一般的に失業給付と呼ばれているもの)」の他にも、「就業促進手当」という就業した際に給付されるものがあります。

給付を受けるには、ハローワークに申し出てください。

8.再就職手当 ←💡重要

再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合に、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。

【支給額】

・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方👉所定給付日数の支給残日数×70%×基本手当日額

・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方👉所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額

就業したら基本手当がもらえなくて損した気分になるけど、

就職してもちゃんともらえるって嬉しい✨

9.就業促進定着手当

就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた人が、引き続きその再就職先に6か月以上雇用され、かつ再就職先で6か月の間に支払われた賃金の1日分の額が雇用保険の給付を受ける離職前の賃金の1日分の額(賃金日額)に比べて低下している場合、就業促進定着手当の給付を受けることが出来ます。

【支給額】

(離職前の賃金日額-再就職手当の支給を受けた再就職の日から6か月間に支払われた賃金額の1日分の額)×再就職の日から6か月間内における賃金の支払いの基礎となった日数(通常月給制の場合は暦日数、日給月給制の場合はその基礎となる日数、日給制や時給制の場合は労働の日数)

ただし上限額があります。

10.就業手当

就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。

【支給額】

就業日×30%×基本手当日額

11.移転費

受給資格者等がハローワーク、特定地方公共団体または職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又はハローワークの所長の指示した公共職業訓練等を受講するために、住所又は居所を変更する必要がある場合、受給資格者本人とその家族の移転に要する交通費が支給されます。

12.求職活動支援費 ←💡重要

求職活動を支援する手当として、「広域求職活動費」「求職活動関係役務利用費」が支給されます。

- 広域求職活動費:

受給資格者等がハローワークの紹介により遠隔地にある求人事業所を訪問して求人者と面接等をした場合、交通費及び宿泊料が支給されます。 - 求職活動関係役務利用費:

求人者との面接等をしたり、教育訓練を受講するため、お子さんの保育等サービスを利用した場合に、費用の一部(上限額あり)が支給される制度です。

支給額は、保育等サービス利用のために本人が負担した費用の80%が支給(1日あたりの支給上限額6,400円)です。

本社が遠方で、そこで選考試験がある場合に、

交通費と宿泊費が出るのは嬉しすぎる~✨

条件はあるので、事前に必ずハローワークに相談してくださいね!

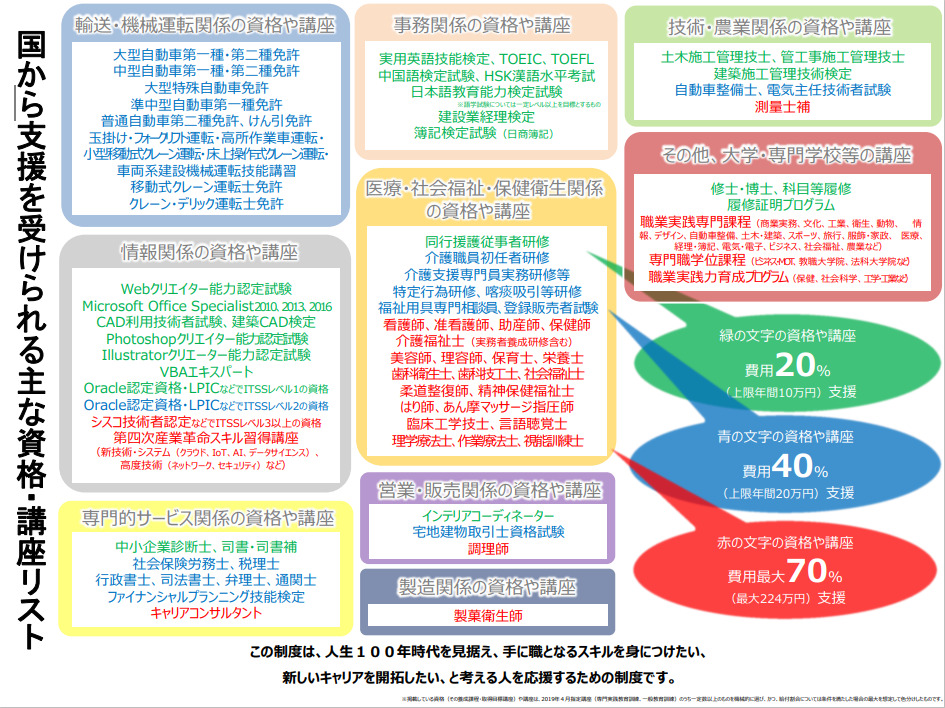

教育訓練給付

雇用保険の給付は、皆さんがよく知っている「求職者給付(一般的に失業給付と呼ばれているもの)」の他にも、「教育訓練給付」という学びに対して給付されるものがあります。

求職者以外でも、雇用保険の被保険者の方なら給付されます!

給付を受けるには、ハローワークに申し出てください。

13.教育訓練給付金 ←💡重要

受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上あること、受講開始日時点で被保険者、被保険者資格を喪失した日以降受講開始日までが1年以内であること、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していることなど、一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給されます。

【支給額】

教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20~70%に相当する額となります。

【申請方法】

教育訓練を受講した本人が、受講修了後、本人の住所を管轄するハローワークに、必要書類を提出します。

在職中のリスキリングでも給付が出るのは嬉しい~✨

どういった訓練があるかは、『教育訓練給付』でググってみましょう!

TOEIC対策やパソコン講座などもありますよ!

14.教育訓練支援給付金

初めて専門実践教育訓練を受講する方で、受講開始時に45歳未満など一定の要件を満たす方が、訓練期間中、失業状態にある場合に支給されます。

支給額は、訓練受講中の基本手当の支給が受けられない期間について、基本手当の日額と同様に計算して得た額に80%の割合を乗じて得た額に、2か月ごとに失業の認定を受けた日数を乗じて得た額です。

申請は、本人の住所を管轄するハローワークへ、必要書類を提出します。

この手続は、受講開始日の1か月前までに行う必要があります。

15.ハロートレーニング(離職者訓練・求職者支援訓練) ←💡重要

ハロートレーニング(離職者訓練・求職者支援訓練)は、求職中の方を対象とした「無料の職業訓練制度」です。

- 離職者訓練(公共職業訓練)

主に雇用保険を受給している求職者の方を対象にした、就職に必要な職業スキルや知識を習得するための訓練。

次の給付金を受け取りながら、職業訓練を受けることができます。

・基本手当:離職前の賃金に応じて支給額が異なります

・受講手当:日額500円(上限あり)

・通所手当:通所方法により支給額が異なります(上限あり) - 求職者支援訓練

主に雇用保険を受給できない求職者の方(受給が終わった方も含む)※を対象にした、就職に必要な職業スキルや知識を習得するための職業訓練。

※ フリーランスや自営業の方、就職できずに学校を卒業した方

・職業訓練受講手当:月額10万円

・通所手当:通所方法により支給額が異なります(上限あり)

フリーランスや自営業の人達にも

手当が出るってスゴイ!

どういった訓練があるかは、管轄のハローワークの

ホームページなどから確認できますよ♪

雇用継続給付

雇用保険の給付は、皆さんがよく知っている「求職者給付(一般的に失業給付と呼ばれているもの)」の他にも、「雇用継続給付」という雇用を安定させるための給付があります。

これまでご紹介したものと違い、雇用されている被保険者の方向けの給付で、申請は事業者が行います。

16.高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付は、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の方が、60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。

【受給できる期間】

被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月まで。

【受給できる金額】

60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合:各月の賃金の15%相当

60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合:低下率に応じて15%相当未満の額

17.介護休業給付 ←💡重要

雇用保険の給付は、皆さんがよく知っている「求職者給付(一般的に失業給付と呼ばれているもの)」の他にも、「雇用継続給付」という雇用を安定させるための給付があります。

これまでご紹介したものと違い、雇用されている被保険者の方向けの給付で、申請は事業者が行います。

介護休業給付金は、家族の病気やけが、身体上または精神上の障害で、2週間以上にわたって常時介護(歩行、排泄、食事などの日常生活に必要な行為に対する介護)を必要とする家族を介護するために休業し、給与が十分に受けられない場合に給付されます。

ですので、有給休暇を使用した場合は、受給できません。

【受給できる期間】

最長93日を限度として三回(合算して93日)まで支給されます。

【受給できる金額】

介護休業給付の給付額は、「賃金(日額)×支給日数×67%」で計算されます。

具体的には、会社からの給与が13%未満の場合は67%分すべて、会社からの給与が13%~80%の場合は80%までの差額、給与が80%を超える場合には支給額はゼロとなります。

「介護」というと、どうしても年老いた両親を

思い浮かべがちですが、配偶者や子も対象になります。

18.育児休業給付金 ←💡重要

育児休業給付は、この育児のために休業した際に支給されます。

「出生時育児休業給付金」と「育児休業給付金」があります。

- 出生時育児休業給付金:

出生時育児休業は、原則的にすべての男性労働者を対象としています。

出生後8週間以内に最大4週間までの休みを取得可能です。2回まで分割して取得可能で、たとえば出生後1週間の休暇を取得し、その後一旦職場に復帰して、再度3週間の休暇を取得するという利用も可能です。

支給される金額は、「賃金(日額)×支給日数×67%」で計算されます。 - 育児休業給付金:

出産後、子が1歳になるまで育児のため休業した場合に給付されます。

支給期間は、産前・産後休業(出産後8週以内)が終了した翌日から生まれた子供が1歳を迎える前日までとなります。

育児休業は男性も取得でき、支給期間は配偶者の出産日当日から支給対象となります。

支給される金額は、180日までは「賃金(日額)×支給日数×67%」、180日以降は「賃金(日額)×支給日数×50%」で計算されます。

育児休業給付金は、出産前後の期間を含みません。

出産前後の給付金は、健康保険の「出産手当」や

「出産育児一時金」でいただきましょう。

また、育児休業給付金は会社を辞めてしまっては、

給付されませんので、ご注意ください。

雇用保険料を安くする方法

単純にお給料の額がベースになっているので、お給料の額を下げると保険料が下がります。

けど、保険料を下げたくても、お給料が下がってしまっては困りますよね💦

お給料には様々な手当てが含まれていると思いますが、雇用保険料の対象となる手当は下記のとおりです。

- 通勤手当(非課税分を含む)・定期券・回数券(通勤のための現物支給分)

- 超過勤務手当・深夜手当(いわゆる残業手当など)・宿直手当・日直手当

- 家族手当・子供手当・扶養手当

- 技能手当・教育手当・特殊作業手当

- 住宅手当・地域手当

- 皆勤手当・精勤手当などの奨励手当

この中で、通勤手当はたくさん貰ってもあまり得にはならない手当なので、会社の近くに住んだり、できるだけ安い方法で通勤すると、雇用保険料を下げることができます。

まとめ

雇用保険は、毎月毎月そこそこの金額が引かれていますが、それ以上に素晴らしい制度です。

雇用保険というと失業したときだけというイメージですが、在職中にも利用できる給付金がたくさんあります。取り戻す機会があった時には、ガッツリ取り戻せるよう、この記事の目次くらいはしっかり覚えておきましょう。内容はボンヤリでもかまいません。必要な時に調べれば良いんです。

大事なのは、取りこぼさないことです!

せっかく毎月掛け金を払ってるんですから、

必要な時はしっかりいただきましょう♪

同じ公的保険の健康保険についても解説していますので、そちらも併せてお読みください^^